商品紹介

「敬太郎はそれほど験の見えないこの間からの運動と奔走に少し厭気が注して来た。

元々頑丈にできた身体だから単に馳け歩くという労力だけなら大し て苦にもなるまいとは自分でも承知しているが、思う事が引っ懸ったなり居据って動かなかったり、または引っ懸ろうとして手を出す途端にすぽりと外れたりす る反間が度重なるに連れて、身体よりも頭の方がだんだん云う事を聞かなくなって来た。……」

「三四郎」と「こころ」の間にかかれた漱石の日本近代小説としての技法の進化が見られる作品です。なにより、この鬱屈に胸をえぐれらるかたも多いのではないでしょうか。

Wikipedia

作品 彼岸過迄

著者 夏目漱石

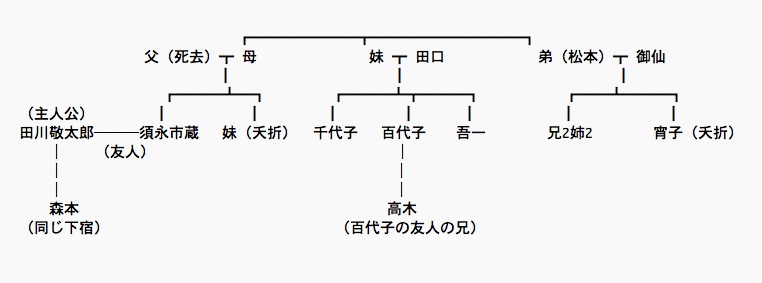

登場人物相関図

ライターズレビュー

何人かのかの目を通して、幾つかの話が語られるが、白眉は、『須永の話』だろう。

「貴方は卑怯だ」

そりゃ言うよ。

言われるよ。

自分のなかでどんなに力強く悩んでいても、それはほかからはわからないのだから。

オーディオブックでなかったら、あまりにも力強い鬱屈に耐えられなかったかもしれにない。

恐ろしい事を知らない女。

恐ろしい事だけ知った男。

恐れる男と、恐れない女

を対比させることで、ぐるぐるとただ空転する思考の渦から出られない(出ようとしない)男が浮き彫りにされる。

「千代子が僕のところへ嫁に来れば必ず残酷な失望を経験しなければならない。彼女は美くしい天賦の感情を、あるに任せて惜気もなく夫の上に注ぎ込む代りに、それを受け入れる夫が、彼女から精神上の営養を得て、大いに世の中に活躍するのを唯一の報酬として夫から予期するに違いない。年のいかない、学問の乏しい、見識の狭い点から見ると気の毒と評して然るべき彼女は、頭と腕を挙げて実世間に打ち込んで、肉眼で指す事のできる権力か財力を攫まなくっては男子でないと考えている。単純な彼女は、たとい僕のところへ嫁に来ても、やはりそう云う働きぶりを僕から要求し、また要求さえすれば僕にできるものとのみ思いつめている。二人の間に横たわる根本的の不幸はここに存在すると云っても差支ないのである。」

「千代子と高木と僕と三人が巴になって恋か愛か人情かの旋風の中に狂うならば、その時僕を動かす力は高木に勝とうという競争心でない事を僕は断言する。それは高い塔の上から下を見た時、恐ろしくなると共に、飛び下りなければいられない神経作用と同じ物だと断言する。結果が高木に対して勝つか負けるかに帰着する上部から云えば、競争と見えるかも知れないが、動力は全く独立した一種の働きである。しかもその動力は高木がいさえしなければけっして僕を襲って来ないのである。僕はその二日間に、この怪しい力の閃を物凄く感じた。そうして強い決心と共にすぐ鎌倉を去った。」

ただただ自分が大切な男 のように感じる。

けれど、それを認めることができない男、のように思える。

世間を馬鹿にしつつ、世間にどっぷりと浸かっている男。

それがため、力強く脳を過熱させるばかり、世間受け入れるのも嫌、母を失望させるのも嫌、千代子を手放すのも嫌・・・

イデオロギーの消失。

観念的であることの恐怖。

恵まれた男の、マスターベーション。

構成

(はじまり「事実を読者の前に告白すると」)

風呂の後

一 ~ 十二

停留所

一 ~ 三十六

報告

一 ~ 十四

雨の降る日

一 ~ 八

須永の話

一 ~ 三十五

松本の話

一 ~ 十二

結末

彼岸過迄の舞台

千代田区 [戦災を免れた老舗の佇まい]

明治時代当時の「神田区」であったこの界隈は明治の文豪夏目漱石が小説『彼岸過迄』の舞台にしたエリア

敬太郎と須永がうなぎを食べていた『川甚』も葛飾区に残っているが、建物は新しくなっている。

リスナーズレビュー

難しかった。気持ちが悪くなった。もう一回聞き直す。(大学1年生 男性)

若いころ、何度も読もうとして挫折した。これを書いた時、漱石45才、40才を過ぎないと良さがわからぬ小説なのかもしれない。(70代 男性)

ことのは出版では作品を聴いてレビューを書いてくれる方を募集しています。 オーディオブックを体験したいという方は「オーディオブックリスナー募集」まで